這幾天一直無可救藥的夢見熊耳兔。

從她的髮梢,她的眉毛,她的嘴角;到肥沃而毛絨的肩膀,濃密而濡濕。

「那時候的事情真的很對不起,一切再從頭來好嗎?」她說,低著頭看著紫色被雨淋濕的馬靴,雨滴讓變深的顏色漸漸地暈開。

「好阿。」我說,反應時間小於500ms.

—

「妳為什麼消失了呢?我哪裡都找不到妳。」我焦急地在雨中來回奔跑,11月台灣19度的雨比紐約或日本14度乾燥的風還冷之入骨。

「我哪裡都沒去。就在原來的地方。」她無表情地說,眼神空洞得像世紀末蕭條的街上的紙屑摺痕。

「可是我找不到妳。」我重複一遍,雙手還在顫抖,龜裂得亂七八糟的手指微微地滲著血。

「因為,我不想見你噢。小花君,你深深地傷了我喏,你知道嗎?」她平靜地將這些話說出來,這句話像是從胸口或毛衣內藏的錄音帶播出預先錄音好的內容一樣,臉上閱讀不到一絲像是生氣怨恨甚或微笑的訊息。

西門町的灰色鴿子從街燈上飛下來,在臨地面前揮了幾次翅膀,著陸後用尖喙啄食地面不知哪來的燕麥粒。歪著頭四處張望一會兒後,又飛回街燈的夾層中,簡直像是從灰暗的天空剪一片下來後又重新黏貼回去似的。

「我…我不知道哪裡做錯了。不過,總之我向妳道歉,對不起又讓妳傷心難過了。」

地上幾片淋濕的橙黃楓葉堆積在一起,糾結著我的情緒與秋雨的黏濘。

雨繼續細細的下,好像一忽略就會忘記還在下的那種雨,但是確實在我的針織毛衣上駐留了數十滴晶瑩的水珠。

「太晚了噢,小花君。不過,一切都已經沒關係了阿。畢竟你也很可憐阿,現在只能在這裡見到我…」熊耳兔伸出圓圓的手向前,試圖要撫摸我的臉頰,但手掌在空中停留了數秒之後,像終於還是下定決心似的,握住幾滴握不住的雨,又緩緩放下。她從口袋裡拿出一個像是戒指盒的東西,相較於她圓胖的手掌,盒子本身像是小積木似的。

「我好痛苦,像是把肋骨一一拔出來捲進甘蔗汁機一樣的痛苦,感覺整個人都要碎裂了。妳能感覺到嗎?」我把眼睛閉上,右手握拳放在胸前,但是又突然想起現在的我不能閉眼睛,趕緊倏地張開,因為—-她。是。會。消。失。的…

幸好,我張開眼睛時,她還在。

「我希望我能感覺到,由衷地希望喔。不過現在很遺憾,我們在不同的世界,像是躲避球比賽一樣阿,你在線的一邊,我在另一邊。你不能過來,我也不能過去,否則就輸了噢。」她一邊說,一邊把盒子打開。從她的話語中我感覺不到她一絲的希望,但是眼神又是那麼的無辜,讓我有一種像在與羅浮宮裡面的畫作說話的錯覺。

「我才不管什麼輸贏,我只想見妳,像現在這樣。」幾乎是激動得要把滲出的汗都甩出來的姿態,我大聲地說。

「你太自私了噢,小花君。不論是過去還是現在都一樣。」一隻蜘蛛爬出盒子,不自然移動的八隻腳像是鬼片裡會自己爬行的幽靈手掌一樣,我應該感覺害怕的,卻不知道為什麼,就是無法產生害怕的情緒。

蜘蛛像是Apple電腦縮小視窗的動畫一樣,倏地鑽入我右邊耳朵,然後在裡面隱隱地把八隻腳在我耳蝸與耳咽管裡伸展開來,然後蜘蛛住進耳朵的異物感漸漸淡化。

這一切是在不到一秒鐘之內發生的事情。

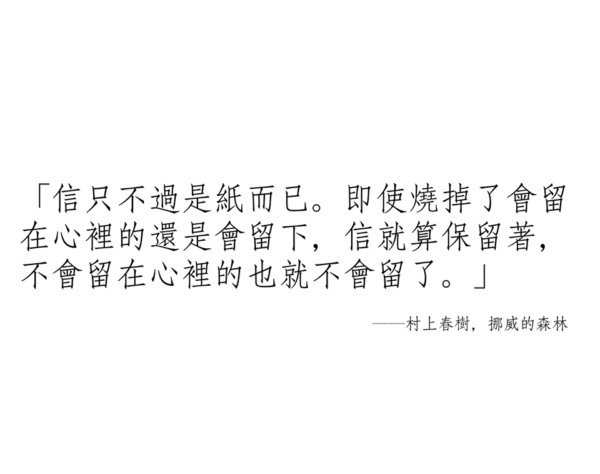

「不要同情自己。同情自己是低賤的人才幹的事。」剩下一點點麻麻的耳朵響起《挪威的森林》裡,永澤兄對渡邊君說的話。

熊耳兔已經不知道在什麼時候消失了,如預料的。

「還能再見到妳嗎?就算在這裡也好…」我在風裡傻傻地對細語說,當然並沒有任何人回我,就連我腦中的蜘蛛也是。

而我卻在這麼迥異的時刻,不爭氣地想起了查理獨角獸。

Charlie~~ Charlie~~

幸好,我的腎還在。